芒果台の教育番組「美好年華研習社」で放映された紅楼夢の舞台版。2022年制作。

近年は漢服ブームなどを背景に、若い世代にも中国の伝統芸能や古典文学へ興味を持つ層が増えている。この美好年華研習社は、正しい古典の理解と拡散を目的に、番組に参加している若手芸能人達に古典作品や伝統劇を学習させ、舞台演劇として披露する。特に衣装や音楽には力が入っており、衣装は地味で古くさい古典チックなものに寄りすぎず、若者にも受け入れやすいカラーを取り入れたり、伝統劇の再現にも現代のバレエやミュージカルの要素を加えたりしている。

で、十一回目を迎えた番組のお題は、中国古典小説の最高傑作「紅楼夢」だった。有名な87年ドラマ版を意識したというビジュアルで、放映前から注目を集めていたのだが…。

放映後、各地の紅迷が大爆発。ネットには本作を批判する投稿が相次いだ。

曰く

「原作、特に登場人物への解釈がおかしい」

「(批判だらけだった)李少紅版の方がまだマシだった」

「曹雪芹が生きてたらマジ切れするぞ」

などなど……。

百聞は一見にしかず、というわけで私も見てみました。他の回は見ていないので、もしかしたら美好年華研習社のコンセプトについて浅い理解の部分や誤解もあるかもしれません。何かあればご指摘ください。

まずはこの回の内容紹介。

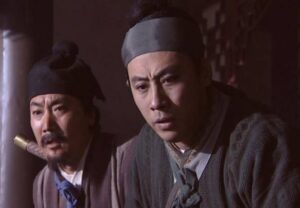

若い演員や歌手達が、それぞれ紅楼夢の主要キャラに扮する。物語は賈宝玉の誕生日、つまり原作第六十三回を舞台として、一同に会したヒロイン達を紹介していく、といった感じ。

まあつまり、古典作品の紹介が主軸で、ストーリーをきちんと追っているわけではない。

衣装関連は最高傑作と名高い87年ドラマ版のビジュアルを意識したそうで、確かに2010年の新版紅楼夢よりもずっといい。顔立ちも旧版ドラマに比較的寄せている。ただ、女性陣の衣装は今風の古装ドラマっぽいデザインと色合いなので、そこまで87年版に忠実かと言われたら微妙かな。逆に宝玉はそのまんま過ぎてもう少しアレンジいれてもよかったんでないかと思う。個人的に一番よかったのは王怡人の史湘雲。滅茶苦茶可愛いし、いかにも現代的な湘雲といった感じ。後述するキャラクターの解釈違いが無かったのも大きいかも。

音楽や挿入歌も87年ドラマ版で使われたのをそのまま使用。キャスト全員が並ぶ「紅豆曲」のシーンは良かった。

以上、誉められるとこ終わり笑

正直、ビジュアル以外は最悪といってもいいかもしれない。紅迷達のが怒りのほどもよくわかる。

ダメなとこは以下。

・キャラクターの解釈がおかしい

人間ドラマが主軸の紅楼夢において、原作のキャラ再現が出来ていないことは死活問題だと思うのだけど、よりにもよってこの番組はそこが最悪だった。

お妃になれないならいい家に嫁ぎたいと上昇思考全開の宝釵、恋占いで無邪気に喜ぶ探春(原作と真逆じゃん)、宝玉の誕生祝いに自ら顔出しして自らお酒を差し出す妙玉(ありえない)、ただただ卑屈なだけで原作にあった気高さやプライドが根こそぎ消えている黛玉、などなど…。

あと、李紈のことを「徳の高い素晴らしい女性だ!」と持ち上げまくるのはなんか違くないか。現代になって封建時代の賢妻の生き方を評価するの? 価値観後退してない? 李紈は男尊女卑の大家庭において、後家の女性がああいう風にしか生きれなかったという悲劇を描いている、というのが正しい解釈なんじゃないの? ほんとに色々とバグる。

そして、男性陣がジャマ! お話は宝玉の誕生祝いという設定なんだけど、賈蘭、秦鐘(いや原作だとこの時もう死んでるし…)、北静王、柳湘蓮、蒋玉函とありえない顔触れ。恐らく原作のイケメン枠を集めたくてこういう面子になったのだろうけど無理がありすぎる。普通に賈家の男達限定で集めればよかったのでは? そのうえ十二釵に対しておかしな品評(前述の李紈への賞賛とか、黛玉は妻に向かないとか)をぺらぺら話すもんだから正直イラついた。あと、賈蘭の役者さんの尖った顔立ちはむしろ賈環の方があってるんじゃないか(ファンの方すみません)。

・古典作品にそぐわない現代チックな演出

黛玉葬花でバレエが始まる。美しいけど、元気にくるくる回ったりする演出は病弱な黛玉のイメージとあまりにそぐわない。

唐突に始まるキャスト全員での明るい挿入曲。にこにこしながら手を叩いたりして歌う。いや、おかしいだろ…それは…。なんでこんな演出になったのか。古典と現代演出の合体を目指したのかもしれないけど、原作のイメージをぶち壊すようなことはしないで欲しい。

そういうわけで、確かに紅楼夢の内容紹介ものとしては、いや内容紹介ものだからこそきちんと抑えるべきところを抑えていないのはいろいろ論外だと思う。日本人の私ですらこれだけ違和感を覚えるのだから、本国の人々は尚更だろう。

新版紅楼夢は原作をなぞるのに必死で、かえってキャラクターがまるで立たない作品になっていたけれど、この美好年華研習社の舞台版は、若い世代向けにわかりやすくキャラを紹介しようとして、誤解を与えるほど極端な台詞をしゃべったり、無理のある解釈を加えてしまった感じがある。

例えば上述した探春にせよ宝釵にせよ、キャラクターの背景には複雑な家庭環境と人間関係がある。長編小説で読むからこそその深さを味わえるのだけれど、舞台上における一分でそれを説明しろとなれば確かに難しい話だ(だからといって今回のやり方が正しいとは到底思わないけど)。

でも一歩引いて冷静に考えてみると、案外日本で同じことをやっても似たような結果になる気がしなくもない。

結構昔の例になって申し訳ないのだけれど、2006年にTBSで放映された滝沢秀明主演の「里見八犬伝」はあまりにも原作をねじ曲げた部分の多い作品だった。もっとも、八犬伝を二時間ドラマ二回分にまとめるのは無理があるし、原作は現代の倫理観にそぐわない要素も多数あるので改編やむなしといったところもあるのだけれど、それを差し引いても原作の骨になるところが壊されていて「原作に理解のないドラマだなぁ」とぼんやり感じた記憶がある。

でも、別に原作八犬伝を読んだことない人達からすれば、タッキーがカッコイイアクションをしていて綾瀬はるかが可愛くて、菅野美穂の玉梓が妖艶で、といったところにしか注目しないと思う。

今回の紅楼夢にしても、ビジュアルについては完全にいい線いってるし、原作を読んだことない人からすれば紅迷達の怒りも「ふーん、そんなに原作と違うんだな」程度なのかもしれない。

というわけで、私もキャラクターの解釈違いにはおいおい、と思いつつ、古典作品を正しく紹介するというのはやはり大変なことなのでは、と感じさせられたのでした。

youtubeで美好年華研習社は全編視聴出来るので、興味のある方は是非。