なんか論文くさい書き出しになってしまいましたが。

きっかけは先日のツイートです。

※追記

記事のきっかけになったツイートなのですが、私が引用元様のツイートの意図とは違う方向まで話を拡大してしまい、そのことでご指摘を受けたので取下げさせていただきました(引用元様には直接謝罪のうえ、ツイートの取消しでご了承いただいてます)。私のツイート趣旨は、この下の文章の通りなので、そのまま読み進めていただければ問題無いかと思われます。

長く中国大陸のコンテンツ(ドラマ・映画・小説)に触れていると、日本人作家の手がけた中国の歴史ものには、本場中国のテイストが抜け落ちているな、と感じることがあります。

ツイートでも書きましたが、和製麻婆豆腐を食べてるような感覚。どうやら同じことを感じるもしくは興味のある方々もいるのか反応が多かったので、ちょっと書いてみることにしました。

……んだけど、いざやってみたらちょっとでは到底済まなくなりました。参考にしなきゃいけない資料がいっぱいあるし、それなりに古典から現代まで広く中国コンテンツに触れてきた私でもカバー出来てない領域があるし、というか日本と中国の中国歴史小説を比較するなら、もっと日本人作家の作品も読んでおかなきゃだし…とやることが多すぎました。もはやこのテーマは論文の域です。なので無理!今回はごめんなさい!

…というのもあんまりなので、以下まとまりきっていない話をつらつらと並べてみます。

一応、最初に大前提を伝えておくのですが、今回の話は日本人の書く中国ものがダメだという話ではないし、エンタメとして大陸に劣るということでもありません。大陸テイストが濃いか薄いかは、作品の面白さにまったく関係ないと思っています。

基本的に古代から現代まで小説もドラマも(もちろん日本の中華もの)もそれなりに触れてはいるのですが、さすがに人間一人ではカバーしきれないコンテンツ量なので、何かあればご教示ください。

そもそも、本場中国のテイストって何よ?って言われると、なかなか言語化は難しいんですが「大陸作品には当たり前にあるけれど日本の中華作品には無い(もしくはかなり少ない)要素」といったところでしょうか。

こんな言い方だと具体性がないので、設定面、描写面、思想面に分けて、これまた私個人の主観も多分に入っていることは否めないですが、ちょっと例をあげてみましょう。

設定面

・キャラの名前。日本人作家の作品では兄弟や家族で輩行字をあまり使わない。さらに排行での呼び合いも少ない。二字姓が少ない。時代性を意識した名前付けをしていない(例えば1950年代以降では男性に軍の字を入れるのが流行った)。などなど。

・地名。時代に対する間格差だと思うのだけど、歴史ものを読んでいると呼称が日中で違う。開封→東京、卞梁 南京→金陵 占領期の北京→北平。外国人作家が日本の歴史小説を書いたら昭和時代が舞台なのに東京を江戸、と書いてる感じ。

・銭荘、幇間、車夫、鏢師、講釈師、代筆屋、胥吏、質屋、三姑六婆など、大陸ならよく出てくる庶民職業の幾つかが抜け落ちる。

・紅娘→恋のキューピット 藩安→モテ男 など、人物に由来する喩え。「お前、そんなご面相で藩安のつもりか?」とか。日本でも西施あたりなら使う人がいるけど、大陸ものに触れているともっと色んな例が出てくる。

・大家庭。歴史作品における家族のスケール感が日本人と中国人で大分違うと思う。大陸は四世堂々という言葉が示すように、一つの家に老人からひ孫まで、また夫婦が二つ三つ同居しているぐらいのスケールがある。

・科挙関連。そして官途というものについての考え方。

・義理の親子・兄弟関係。気が合ったら「私達姉妹になりましょうよ。あなたはおいくつ? あら、じゃあ私が妹ね!」なやり取り。師弟関係も同様。

描写面(ぱっと思いつくものばかりで申し訳ないですが…)

・声のでかい喧嘩。そして周囲を巻き込むし、周りの人も口を出す。

・悪事を自白したキャラが、許してくれと喚きながら自分で自分の頬をビンタする。

・厳格な父親が子供に与える罰が庭で正座、書の暗誦、などなど。また女性に用いられる家法の罰。

・宴会や食事における席次のやり取り。上座を示して「请」と譲り合う。また宴会後の見送り。

・お祝いがあると近所の人間や乞食が沢山押し寄せてきて、主人が祝儀を配る。ちなみにこういうので集まってくる取り巻きは、主人が落ち目になった途端見捨てる。

・上記と関連するけど、面子第一なので祝儀には多少無理をする。友達付き合いなら懐が苦しくても外身だけは全力で取り繕う。金が無いのに奢ろうとするとか。

・これまた面子絡みですが、身なりが悪いと途端に相手を見下す。だから外の印象が凄く大事。

・値切り交渉。

・親の葬式をする金が無くて身売りしている子供や女性。

・いろんな場面で賄賂がものを言う。案外善人側も使う。

・初対面の者同士が同郷だったことを知って喜ぶ(広い中国では同郷であることの意味合いは大きい)。

・「この恩は来世で牛馬になって返します」「君子の一言、金鉄の如し」などなどお決まりのフレーズ。

・冤罪の人が処刑される時の「六月雪」など、小説や戯曲由来の描写。

・その他、武侠や仙侠ものや歴史ものにおいて、日本人の作品は荒唐無稽寄りな描写がかなり削減される。これは別途後述します。

これらの設定・描写については細かなものの積み重ねが増えるほど中華っぽさが抜け、和風中華に寄っていくイメージです。他にも沢山あると思うんですけど、長くなるからこんなところで。

・思想的な面

これは具体例を書くのが非常に難しいと感じたので、ざっくり書かせていただきます。

そもそも日本人の手がける中国小説の大半は「日本人が日本の読者向けに創作しているもの」です。また「自国を舞台にして創作するのと、海外を舞台にして創作する」のではまったく異なってきます。

それゆえ、作品のテーマや登場人物の思想が、日本人的であることが殆どだと思います。大陸コンテンツとは思想面で乖離が生じるのは当然でしょう。では、創作上で生じる日中の思想差は何か…と色々考えたのですが、正直内容が深すぎて話がまとまらないので、あくまで私が個人的に感じる例をなるべく簡潔にお伝えします。

・「忠」の概念差

特に歴史ものを読んだり見たりして一番感じます。日本に比べ、中国では忠の意味合いが非常に重いと思います。岳飛、史可法など中国で讃えられる英雄を見ていると、傾向的に愚直な忠義(主君が暗愚だろうと、朝廷が奸臣まみれでもひたすら愚直に尽くす)の方が中国人的な嗜好に合っている気が。また、忠と義なら常に忠の方が重くとられます。忠が強くなれば民に負荷がかかり、義が強くなれば法を犯し国を乱す。ある程度バランスは取るけれど、取るなら忠というのが中国。ゆえに忠義の士は大体自己犠牲的に死んでいく。これの一番良い例が水滸伝。ただ、日本で水滸伝の感想を見ていると、朝廷に使い捨てられ、しかも仲間達を道連れにした宋江はバカだと言う意見が多いです。これは実に日本人的な感想だと思います。別に中国人も豪傑達の中で宋江が好きという人はそれほど多くないだろうけど、忠をまっとうするという意味で梁山泊が朝廷のために戦う物語は支持されていると感じるので。また、忠を重く見ているからこそ、反乱者が朝廷に帰順するのは真の忠なのか、とかいう議論も古くから頻繁に出てきます。

朝廷の興亡を描く演義小説では忠が大きなテーマになりますが、他にも才子佳人の名作古典「桃花扇」でも主人公カップルが恋の成就より国への忠義を選んだり、史実の戦争が登場する武侠小説(武侠小説の大家・金庸の作品など)などでも大抵主人公は忠の士に覚醒します。

一方、日本人ではこの手の大陸作品にあるような濃い忠を重視している作品は少ないのではないでしょうか。むしろ吉川版の「三国志」で奸雄の曹操(天子をないがしろにする曹操は不忠の権化)が魅力的に描かれたり、北方水滸伝のように完全な反乱者としての梁山泊が描かれたり、強力な個人や集団が国や権力に挑む、という物語の方が好まれるイメージです。

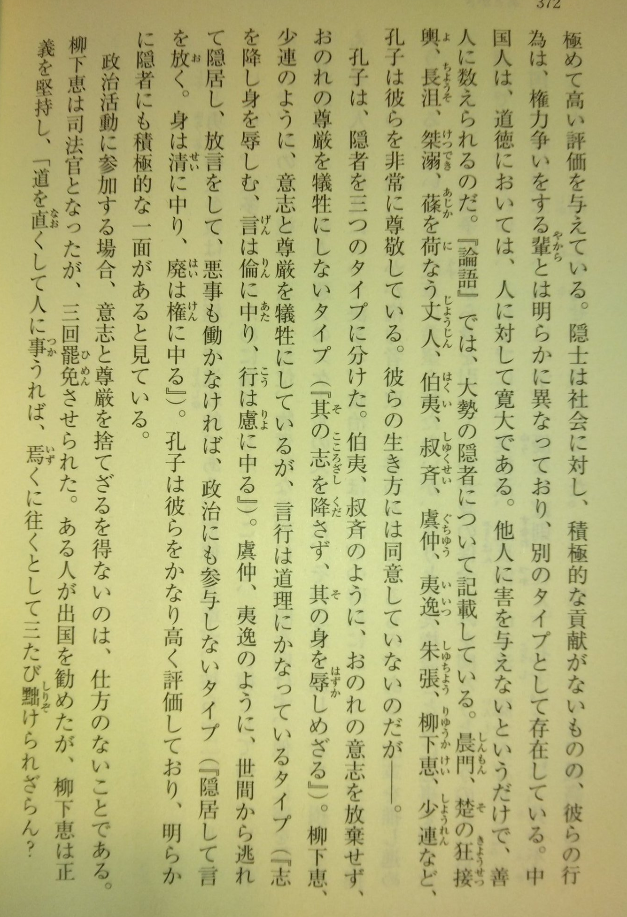

・隠士がいない。

日本の小説にはあまり隠士が出てきません。隠士とは何か。中国武侠小説の大家・金庸先生が「秘曲 笑傲江湖」のあとがきで書いています。

先程の忠の話にも繋がるのだけど、例えば王朝が滅亡した時、そこに殉じるか、新しい王朝に従うかの二択ではなく、この隠士という生き方がもう一つの選択肢になります。世俗を離れ、新しい国家に関わらず暮らすという生き方。これは歴史上にもそういう生き方をした例が多数存在するばかりでなく、創作でもこの生き方が一つの理想として描かれます。

これまたわかりやすい例なので水滸伝を出すと、梁山泊崩壊後、朝廷に仕えずもとの暮らし(政治には関わらない)を選んだ柴進や、世俗を離れた戴宗など。

ラストで再会を果たしながらも、自分達の愛より国への忠を優先した「桃花扇」の主人公カップルも、この隠士に相当するでしょう。

また武侠小説では、主人公が武林を引退したり、争いを避けて塞外へ旅立ったりというラストが多いです。隠士の後書きを書いた金庸先生の作品でも「笑傲江湖」の冷狐冲や「神鵰侠呂」の楊過、「倚天屠龍記」の張無忌をはじめ、隠士としての生き方を選択する主人公が出てきます。

しかし、優れた人物ほど世俗が放っておかず、結局隠士をまっとう出来ぬまま悲劇的な末路を迎えることも。時代はずれるが、上海租界の黒社会を舞台にした歴史的名作ドラマ「上海灘」では、主人公の許文強が一度尽きぬ争いに疲れて黒社会を引退するが、結局引きずり戻されてしまう物語が展開します。隠士もまた楽な生き方ではないのです。

…と語ると切りが無くなるのでやめますが、日本の中国小説ではあまり隠士的な生き方をする人物を描いた作品を見ないなぁ、と感じます。あるよ!という方がいたら教えてください。勉強不足で申し訳ないです。

はい、長くなって既に全然まとまりを無くしてしまった感じがしますが、続けます。

ようやく本題ですが、こういう大陸中国のテイストが、日本の中国作品で抜け落ちる要因はなんでしょうか。

思想面については、先程書いたとおり「日本人が日本の読者向けに作っている」という結論で大体片づく…ハズです。自信ない。

では、設定・描写面についてはどうでしょうか。

やはり考えられるのは日本人作家がどんな資料を用いて中国歴史ものを作っているか、だと思います。ざっくり下記にまとめてみます。

①中国の歴史書(翻訳含む)、またはそれに類する研究書やムック本

②中国の経書

③文化史・随筆などの記録集

④中国の小説(古典も現代も含む)

⑤中国のドラマ・映画

⑥日本人の中国作品(映像作品、漫画なども含む)。

このうち、日本人の参考資料として圧倒的に多いのは①②⑥ではないでしょうか(拘りのある方は③に行く)。中国ものを書く日本人作家が個々にどんな資料を作品の参考にしているか調べるのははっきり言って不可能ですが、それなりに根拠を並べていこうと思います。

まず、中国テイストを最も濃く保持しているのはいうまでもなく大陸の作品群である④と⑤です。史書・経書には創作において重要な描写(台詞、情景、心の動き)が存在しません。

理屈は単純です。史書をもとに中国人を書くのと、古装ドラマをもとに中国人を書く、どちらが現実の中国人に近くなるか。後者に決まっています。描写があるからです。その描写こそが中国テイストの正体なので、④と⑤を摂取しない層からは自然とそのテイストが抜け落ちます。

いやいや日本人だって④や⑤は見るでしょ!という反論が当然あるのでお答えしますが、多くの日本人作家が見るのは①②⑥に付随する、それも好きな時代に近い④⑤になるはずです。例えば三国志が好きなら、見るのは比較的後漢~晋周辺の小説・ドラマになります。その時代周辺だけ、三国志のジャンルだけ、しか書かないというのならそれで問題無いと思いますが、もっと広く中国ものを書く、のであればさらに時代やジャンルの幅を広げる必要があります。

私の観測内の話で申し訳ないですが、④⑤については、中国歴史好きの日本人ですらあまり触れていない、しかし大陸ではメジャーなジャンルが幾つか存在します。

一つは才子佳人。古くから存在する人気ジャンルですが、日本人でこのジャンルの小説・漫画などを作っているのはかなり少数です。

二つが、最近流入が増えてきた武侠や神仙ジャンルです。

三つは古典名作。特に紅楼夢は中国古典小説の代表作ですが、中国好きを名乗る日本人でも読んでない人が多いです。あとは西廂記とか戯曲関連がよく抜けます。

他にも多数あるのですが、④⑤の摂取範囲と摂取量が日本人作家の中国もの創作に中華テイストの濃厚差を与えている要因の一つであると感じます。

基本的に中国の歴史ものは、始まりから現代まで地続きで発展を遂げてきた作品も多数存在する(たとえば白蛇伝や西廂記は唐代伝奇を元ネタに宋元から戯曲→明清でさらに長編の作品に発展、そこから現代では映像化)ので、それこそ武侠や神仙作品に出てくる用語やアイテムのソースをあたればほぼ古典まで行き着きます(武侠でよく出てくる死体を溶かす薬とかも既に唐代伝奇(聶隠娘)で登場してる)。それほどまでに歴史を積み重ねてきたジャンルなので、人が空を飛んだりビームを出したりしても中国からすれば当たり前なのですが、初めて触れる日本人には???なのです。

ちなみに日本で武侠や神仙が流行らなかったのは、ちょうど大陸でそのジャンルが急激に発展した中華民国の時代に、作品が日本へあまり入って来なかったのが要因ではないかと思っています(このあたりソースが無くて憶測です。とはいえ古い翻訳あたっても出てこないので読んでいた日本人が少なかったはず)。

さて、さらに問題になるのが⑥です。

実のところ日本は、中国本土から作品を供給しなくても十分なほどの豊富な中国コンテンツが既に市場に出回っている状況です。三国志や水滸伝、また秦・漢・唐あたりはそれだけで一つのジャンルを確立できるほど日本人作家の作品が豊富です(ちなみに日本でメジャーな時代は、庶民生活の資料などが乏しいので創作上想像が多くても幾らか誤魔化しが利きやすく、これまた中国テイストの抜ける要因の一つであると思います)。架空中華ジャンルも隆盛です。後宮ものやファンタジーなら日本人作家のものを読むだけでも存分に楽しめます。

で、ここで創作上の構造話になるのですが、既に日本において吉川・横山版の「三国志」や北方水滸伝、酒見賢一「後宮小説」、宮城谷昌光の作品群、ドラマなら堺正章版の「西遊記」などなど、後続の創作者にとって「お手本」とも呼ぶべき名作が沢山存在しています。しかし、⑥はあくまでも日本人の手による作品ですので、それらをもとに中国ものを書くと、大陸テイストの脱臭が強まります。そもそも上記であげた名作にしても、既に幾らか脱臭されているのです。

日本人作家には(あくまで私の知っている例として)、歴史小説を書く際に史実のテイストを重視するためか、とにかく中国ものを書くと荒唐無稽な要素を排除する傾向が見られます。

極わかりやすい例をあげます。

三国志における諸葛亮の風呼びをご存じでしょうか。

吉川三国志は「演義」を元にしていますが、原著を物語面・思想面で相当改編していることで有名です。三国志演義屈指の名場面である赤壁戦、諸葛亮は東南の風を呼んで曹操軍を火攻めにします。演義では本当にまじないで呼んだのか、それともあらかじめ風を予測していたのかぼかされています。演義の諸葛亮は諸々の戦で呪術的な力を発揮するので、どっちとも取れる描写なのですが、吉川版は諸葛亮があらかじめ風を予測していた、ということにしました。で、面白いのが後に三国志を書いた日本人作家(横山光輝版、柴田錬三郎版、などなど)も殆どがこの例に倣っていることです。まあ、今時は大陸作品も諸葛亮の呪術描写は削減されるのですが、日本人の場合は特にその気が強いイメージです。

また、やたらと説明臭くなるのももう一つの特徴です。下記は北方謙三の水滸伝インタビューですが、原作の問題点(梁山泊の不透明な経済事情やら物語の辻褄やら)や改編理由について述べており、なかなか興味深いです。北方先生の水滸伝は大変面白いのですが、思想・設定・描写全てにおいて中華テイストをことごとく脱臭しており、和風中華麻婆作品の最もたる例ではないでしょうか。

https://books.rakuten.co.jp/event/book/interview/kitakata_k/

私は、原作水滸伝は梁山泊の経済事情なんか説明しなくても特に問題無いし、また物語も多少の矛盾や倫理観で引っかかる面はあるにせよ、大陸ではほぼ原作まんまの流れで二回もドラマ化しているのだから大丈夫だと思うのですが…。北方先生の水滸伝は、カレー屋(水滸伝というタイトルの本)で滅茶苦茶うまいラーメン(中身が全然違うけど面白い物語)を食べているような感覚です。

吉川英治と北方謙三のたった二例でざっくり言い切るのは乱暴極まりないと思うのですが、なるべく荒唐無稽さを打ち消し、かつ史実に沿う説明を尽くさなければいけない、という点は、作家がそうしなければというスタンスはもとより、日本人読者側にも要因があるような気がします(いわゆる史実厨の存在とか)。この点、大陸ドラマはあっけらかんとしているというか、歴史ものを扱っても物語は物語と割り切っているように感じます。カンフーで日本兵を真っ二つにしちゃう抗日ドラマとかね。流石にやり過ぎたら当局からお咎めが入るようですけど。

で、話を戻すと、この説明出来ないところ、あるいはしにくいところが日本の中華創作上の大きな障害になっているように思います。

代表例は纏足です。

日本の中華コンテンツ、とりわけ女性ジャンルで架空中華が流行る要因の大きな理由だと思うのですが、史実を舞台にすると女性が主役の作品は書きにくい、庶民だと女性は(纏足以外にも封建社会の制約があるから)活躍させづらい、というぼやきをネット上でちらほら見かけます。拙作の「詩剣女侠」の感想にも、実在の中国では女性が出せない云々というワードがよく出てきました。だから架空中華になるし、女性を出しやすい後宮ものばかりになる、と。

はっきり言いますが、それは日本人が勝手に思い込んでる幻想です。

大陸の小説や古装ものに触れればわかります。

一部の旧習批判を描いた作品は例外として、纏足が創作の足かせになっている作品などほぼありません。生真面目に説明することもしません。なんなら古典の時代からそうです。「児女英雄伝」の十三妹は三寸しか無い足で元気に日本刀を振り回し悪党をかっさばいています。

民間女子を主人公にしたいなら「才子佳人」ジャンルで作品を書けば解決です。一見、ヒロインは深窓の令嬢ばかりに思いがちですが、実際は貧しい身分から引き上げてもらうシンデレラパターン、学問や商売などの能力はあるけれど認めてもらえない女子パターン、平凡な生まれだけどそのために金持ち才子の心を掴むパターンなど、あらゆる恋愛ものもしくは働く女子ものなどを書く土台が揃った素晴らしいジャンルです。

また封建社会の制約云々は、むしろ物語を面白くするエッセンスにしかなりません。最近日本に入ってきた「夢華録」がいい例でしょう。

もし女性を主役にして、後宮以外の中国ものを書きたいのであれば、皆さん今すぐ大陸のコンテンツに触れまくるのをオススメします。

ちなみに、繰り返しになりますけど私は和風中華コンテンツを批判するつもりは毛頭ないです。それどころか、和風中華には中国では作れない魅力のある独自要素もあります。せっかくなので紹介します。

それは宦官キャラです。

大陸創作では基本的にキモくて人間の道を外れた存在として描かれる宦官(まあ武侠ジャンルでは去勢しないと会得できない武術とかあって最強級の強さを持ってたりするんですが、まあ基本悪役です)。

しかし日本の中華創作では、男女の姓を超越した美しいビジュアルを持ち、かつ色んなエロネタにも利用可能な肉体を持った滅茶苦茶便利なキャラクターだったりします。

切ってもこんな美しく成長するハズがない笑 でもそれがいい!

そんなわけなので、日本は日本なりに中華コンテンツを発展させて(望めるなら、大陸コンテンツのいいところをどんどん吸収していって)くれればいいなぁと思っています。

結局、全然まとまっておらず大変申し訳ないのですが、今のところこんな感じでしか書けなかったので、ありのまま放出します。お目汚し失礼します…。